土砂災害の激甚化、多発化傾向に合わせて「土砂災害特別警戒区域内」の居室を有する建築物の土砂災害防止対策などの取り扱いについての講習会を受講してきました。

土砂災害の激甚化、多発化傾向に合わせて「土砂災害特別警戒区域内」の居室を有する建築物の土砂災害防止対策などの取り扱いについての講習会を受講してきました。

「土砂災害特別警戒区域内」には建築しないというのが前提としてあります。

ウォールスタット

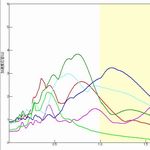

倒壊解析ソフト「wallstat(ウォールスタット)」では、実際に発生した地震動(「兵庫県南部地震」「能登半島地震」「熊本地震(益城町と西原村)」)によるシミュレーションを行います。

倒壊解析ソフト「wallstat(ウォールスタット)」では、実際に発生した地震動(「兵庫県南部地震」「能登半島地震」「熊本地震(益城町と西原村)」)によるシミュレーションを行います。

wallstat(ウォールスタット)

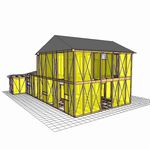

許容応力度計算をご依頼していただいた方限定となりますが、倒壊解析ソフト「wallstat(ウォールスタット)」を使用し、木造建物の地震動による変形の大きさ、損傷状況、倒壊の有無を視覚的に確認できるようになりました。

許容応力度計算をご依頼していただいた方限定となりますが、倒壊解析ソフト「wallstat(ウォールスタット)」を使用し、木造建物の地震動による変形の大きさ、損傷状況、倒壊の有無を視覚的に確認できるようになりました。

木造3階建ての完了検査

先週末、松江市内木造3階建て一戸建て住宅の新築工事の検査機関による工事完了検査に立会いました。

先週末、松江市内木造3階建て一戸建て住宅の新築工事の検査機関による工事完了検査に立会いました。

許容応力度計算ルート1での設計です。

木造2階建て以下の4号特例の建物は、確認申請に構造計算書の添付が不要なだけなので、構造検討時に基準法の仕様規定に合致させるだけでなく、最低限でもルート1での安全を証明したいところです。

耐震ボード

「かべつよし」という天井と床を壊さず耐震補強できる面材耐力壁を設置しました。

「かべつよし」という天井と床を壊さず耐震補強できる面材耐力壁を設置しました。

X-WALL

木造在来軸組工法の新築物件に「X-WALL」という①耐震性②復元力③制震性の地震対策に必要な3つの性能を兼ね備えた装置を取り付けました。

木造在来軸組工法の新築物件に「X-WALL」という①耐震性②復元力③制震性の地震対策に必要な3つの性能を兼ね備えた装置を取り付けました。

直下率について

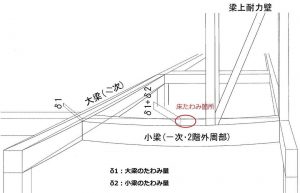

壁・柱直下率というのがあります。直下率というのは、2階建ての柱を例にとると、2階柱の総数に対する、直下に1階の柱がある2階柱の本数の割合です。指標のひとつとして、構造上無理のない設計をしているか否かの目安になります。それは、人の体でいえば、姿勢の良し悪しとよく似ていると思います。姿勢が悪いと肩こりや腰痛などの症状が現れてしまうように、直下に支えるものがなければ、常に梁などの横架材にも負荷が掛っている状態になり、建物の歪みや傾きなどの因子のひとつになりますし、抵抗するために横架材のボリュームを増やせば、その分コストも上がってしまいます。

また、梁上耐力壁となる場合は、地震などの水平力が加われば、耐力壁は回転しようとし、支えている梁は曲げ変形を起こしてしまいます。

以上のことからも、自由度を求めつつも直下率を意識したプランニングは、健全な建物を作る入口として主眼的なファクターだと考えています。

盛土は結構重たいです

厚さ約50cmの盛土は、2階建ての木造住宅の固定荷重(住宅の自重)と同程度の重量になります。重くなればなるほど沈下傾斜障害などの原因になるばかりか、近隣の建物にも何らかの障害を及ぼしてしまうので、過大な盛土造成する際には細心の注意が必要です。特に粘性土地盤になると長い時間を要して沈下するため、建築後数年経ってから被害が出始めます。そのタイムラグから因果関係はないと思われがちですが、建物の築造や過度な盛土が主な原因となるようです。

小屋裏物置等の設置時の注意点

●木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件(平成12年5月23日建告1351号)『建築基準法施行令第46条第4項の規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。』(抜粋)

a=h/2.1A

a:階の床面積に加える面積

h:当該物置等の内法高さの平均値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあっては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとする)

A:当該物置等の水平投影面積

要は、条件によっては筋かい等による必要耐力壁の割増があるということです。

●平成12年6月1日 建設省住指発第682号『小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合において、当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取り扱う必要はないものであるが、近年このような物置等を設置する事例が増加してきていることを踏まえ、軸組等の規定を整備した。』(抜粋)

とあるように、天井高は最高でも1.40m以下、面積は1/2未満です。それを上回ると階の扱いになるので注意が必要です。

小梁のたわみ量について

先日築7年経過した木造住宅を調査したところ、2階外周部付近の部屋内の床と壁の間に地権者でも気がつくくらいの隙間があいていました。 1、2階の間取りから推測するに、大梁に掛る小梁の上に外周部の耐力壁が載っているようでした。原因としては、小梁のたわみに大梁のたわみ量が加算されたこと、梁上の柱から伝わる屋根荷重や筋かいの圧縮力が加わったことにより、目視でも分かるくらいに床が沈んでしまったのだと思われます。この手のプランはよくあり、絶対ダメだとまでは申しませんが、H12建告1459号のたわみはスパンの「1/250以下」や『木造軸組工法住宅の許容応力度設計2008年版』に記載されている「1/300かつ20㎜」の基準値よりもっと厳しくして検討する必要があると考えます。

先日築7年経過した木造住宅を調査したところ、2階外周部付近の部屋内の床と壁の間に地権者でも気がつくくらいの隙間があいていました。 1、2階の間取りから推測するに、大梁に掛る小梁の上に外周部の耐力壁が載っているようでした。原因としては、小梁のたわみに大梁のたわみ量が加算されたこと、梁上の柱から伝わる屋根荷重や筋かいの圧縮力が加わったことにより、目視でも分かるくらいに床が沈んでしまったのだと思われます。この手のプランはよくあり、絶対ダメだとまでは申しませんが、H12建告1459号のたわみはスパンの「1/250以下」や『木造軸組工法住宅の許容応力度設計2008年版』に記載されている「1/300かつ20㎜」の基準値よりもっと厳しくして検討する必要があると考えます。