先日実施した新築住宅のインスペクションにおいて、耐力壁として使用されている吉野石膏のタイガーEXハイパー耐力壁についての施工不良を確認しました。

内容は、「くぎ留め間隔がメーカーが示す基準よりも粗い」、「直交する横架材部分のボード欠き込みに補強受材が無い」、「壁量計算は標準仕様の壁倍率で行われていたが、実際の施工は床勝ちで倍率が低くなる仕様だった」です。

最近YouTubeで第三者検査員の解説動画において、「EXハイパーは釘ピッチを変えることで壁倍率が変わる」という趣旨の説明をされていましたが、これは一般的な構造用合板などの面材耐力壁のことであり、EXハイパーには当てはまりません。くぎ留め間隔が基準よりも粗い場合、壁倍率が下がった耐力壁になるのではなく、そもそも認定された耐力壁として成立しないというのが正しいです。個別に認定取得した特殊仕様材ほど設計、施工要領には注意が必要となります。

また、新築インスペクションは、設計の妥当性を審査する行為ではありません。しかし、現場の施工状況、図面・構造計算書との整合を確認していく中で、設計と施工が噛み合っていない事実が結果として浮かび上がることがあります。

#新築インスペクション #第三者検査 #耐力壁 #EXハイパー #壁倍率 #面材耐力壁 #木造住宅 #島根県 #松江市

木造住宅は建築基準法施行令第3章第3節の仕様規定により設計することになっていますが、3階建て又は延べ面積が300㎡を超えるものは許容応力度設計を行う必要があります。

木造住宅は建築基準法施行令第3章第3節の仕様規定により設計することになっていますが、3階建て又は延べ面積が300㎡を超えるものは許容応力度設計を行う必要があります。 「既存建築物の非構造部材(壁・天井の仕上げ材や開口部など)の耐震診断指針と解説」のテキストに関するWeb解説を受講しました。対象は鉄骨造、RC造、SRC造で、地震時に構造部が動いた際、非構造部材がどれだけ追従できるか、また劣化の度合いをどのように判定するかを学びます。

「既存建築物の非構造部材(壁・天井の仕上げ材や開口部など)の耐震診断指針と解説」のテキストに関するWeb解説を受講しました。対象は鉄骨造、RC造、SRC造で、地震時に構造部が動いた際、非構造部材がどれだけ追従できるか、また劣化の度合いをどのように判定するかを学びます。 2025年4月施行の構造基準の改正に対応した『建築物の構造関係技術基準解説書(2025年版)』が届きました。

2025年4月施行の構造基準の改正に対応した『建築物の構造関係技術基準解説書(2025年版)』が届きました。 耐震改修の一環として「屋根の軽量化」は非常に効果的な対策です。特に古い木造住宅では、瓦の下に土を載せた「土葺き瓦屋根」が多く、屋根全体が非常に重くなっています。建物の上部が重いと、地震時に揺れが大きくなり、建物全体の倒壊リスクが高まります。

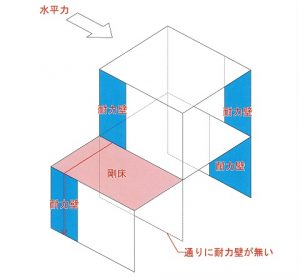

耐震改修の一環として「屋根の軽量化」は非常に効果的な対策です。特に古い木造住宅では、瓦の下に土を載せた「土葺き瓦屋根」が多く、屋根全体が非常に重くなっています。建物の上部が重いと、地震時に揺れが大きくなり、建物全体の倒壊リスクが高まります。 木造建物において、下階の同一通りに耐力壁が存在しない場合、上階の水平力は剛床構造によって下階の耐力壁へと伝達されます。許容応力度計算ではこの剛床部分の剛性や応力伝達について検討しますが、壁量計算では剛床の仕様や性能についての検討は行われません。そのため、剛床の構造仕様によっては、水平力の伝達が不十分となり、力の流れが分断されるおそれがあります。

木造建物において、下階の同一通りに耐力壁が存在しない場合、上階の水平力は剛床構造によって下階の耐力壁へと伝達されます。許容応力度計算ではこの剛床部分の剛性や応力伝達について検討しますが、壁量計算では剛床の仕様や性能についての検討は行われません。そのため、剛床の構造仕様によっては、水平力の伝達が不十分となり、力の流れが分断されるおそれがあります。 基礎コンクリートのひび割れ補修の事例です。写真は、基礎のひび割れ部分にエポキシ樹脂を注入して補修している様子です。このような補修方法は、ひび割れ幅に応じて適切に選定されます。

基礎コンクリートのひび割れ補修の事例です。写真は、基礎のひび割れ部分にエポキシ樹脂を注入して補修している様子です。このような補修方法は、ひび割れ幅に応じて適切に選定されます。 和室の壁を面材耐力壁で補強した事例です。

和室の壁を面材耐力壁で補強した事例です。 中古住宅のインスペクションにおいて、オプションの床下詳細調査を実施したところ、アンカーボルトが土台からずれているのを確認しました。おそらく、基礎と木造部分(上部構造)の寸法が整合していないまま、是正することなく完成させてしまったものと考えられます。

中古住宅のインスペクションにおいて、オプションの床下詳細調査を実施したところ、アンカーボルトが土台からずれているのを確認しました。おそらく、基礎と木造部分(上部構造)の寸法が整合していないまま、是正することなく完成させてしまったものと考えられます。 耐震診断を行った際に小屋裏を確認したところ、本来1階から通しであるはずの2階出隅の柱が天井裏で撤去されており、上階の柱と床梁との接合部が「柱勝ち」の状態になっていました。過去のリフォームの過程で、いつの間にか撤去されてしまったものと思われます。

耐震診断を行った際に小屋裏を確認したところ、本来1階から通しであるはずの2階出隅の柱が天井裏で撤去されており、上階の柱と床梁との接合部が「柱勝ち」の状態になっていました。過去のリフォームの過程で、いつの間にか撤去されてしまったものと思われます。