1月6日午前、島根県東部を震源とするマグニチュード6.4の大きな地震が発生しました。

1月6日午前、島根県東部を震源とするマグニチュード6.4の大きな地震が発生しました。

まずは、この地震により被害に遭われた方々に、心よりお見舞い申し上げます。

今回の地震については、今後も同程度の規模の地震が発生する可能性が指摘されており、引き続き十分な注意が必要とされています。

震源域は、2000年に発生した鳥取県西部地震の震源域に近い位置にあり、地震活動が重なりやすい地域といえます。この一帯は、いわゆる「ひずみ集中帯」に位置しており、地殻変動のエネルギーが蓄積されやすい地域とされています。山陰地方はこれまで「地震の少ない地域」という印象を持たれがちでしたが、近年の地震活動を踏まえると、必ずしもそう言い切れない状況になってきていると感じます。

気象庁の発表によると、今回の地震は、西北西―東南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型の地震と解析されています。また、鳥取県西部では、長周期地震動階級において最大となる「4」を観測したとのことです。

今後も余震や関連する地震活動が続く可能性があるため、日常的な防災意識の再確認と、住まいの耐震性について改めて考える機会にしたいところです。

#島根県東部地震 #鳥取県西部地震 #布部断層 #ひずみ集中帯 #横ずれ断層型 #耐震診断 #ホームインスペクション #住宅耐震 #木造住宅 #地震に強い家 #住まいの安全 #中古住宅チェック #防災

木造住宅は建築基準法施行令第3章第3節の仕様規定により設計することになっていますが、3階建て又は延べ面積が300㎡を超えるものは許容応力度設計を行う必要があります。

木造住宅は建築基準法施行令第3章第3節の仕様規定により設計することになっていますが、3階建て又は延べ面積が300㎡を超えるものは許容応力度設計を行う必要があります。 「既存建築物の非構造部材(壁・天井の仕上げ材や開口部など)の耐震診断指針と解説」のテキストに関するWeb解説を受講しました。対象は鉄骨造、RC造、SRC造で、地震時に構造部が動いた際、非構造部材がどれだけ追従できるか、また劣化の度合いをどのように判定するかを学びます。

「既存建築物の非構造部材(壁・天井の仕上げ材や開口部など)の耐震診断指針と解説」のテキストに関するWeb解説を受講しました。対象は鉄骨造、RC造、SRC造で、地震時に構造部が動いた際、非構造部材がどれだけ追従できるか、また劣化の度合いをどのように判定するかを学びます。 以前、耐震診断による床下調査を行った住宅では、コンクリートが地面に近いほど基礎表面に剥離が見られ、防湿シートとして敷かれていたポリスチレンフィルムも全体に劣化・腐食していました。これは、土壌中に含まれる化学物質を含んだ水分が毛細管現象により上昇し、コンクリートの表層を徐々に侵食していったものと推察されます。

以前、耐震診断による床下調査を行った住宅では、コンクリートが地面に近いほど基礎表面に剥離が見られ、防湿シートとして敷かれていたポリスチレンフィルムも全体に劣化・腐食していました。これは、土壌中に含まれる化学物質を含んだ水分が毛細管現象により上昇し、コンクリートの表層を徐々に侵食していったものと推察されます。 耐震改修の一環として「屋根の軽量化」は非常に効果的な対策です。特に古い木造住宅では、瓦の下に土を載せた「土葺き瓦屋根」が多く、屋根全体が非常に重くなっています。建物の上部が重いと、地震時に揺れが大きくなり、建物全体の倒壊リスクが高まります。

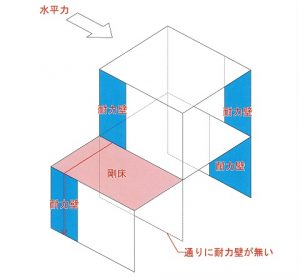

耐震改修の一環として「屋根の軽量化」は非常に効果的な対策です。特に古い木造住宅では、瓦の下に土を載せた「土葺き瓦屋根」が多く、屋根全体が非常に重くなっています。建物の上部が重いと、地震時に揺れが大きくなり、建物全体の倒壊リスクが高まります。 木造建物において、下階の同一通りに耐力壁が存在しない場合、上階の水平力は剛床構造によって下階の耐力壁へと伝達されます。許容応力度計算ではこの剛床部分の剛性や応力伝達について検討されますが、壁量計算では剛床の仕様や性能についての検討は行われません。そのため、剛床の構造仕様によっては、水平力の伝達が不十分となり、力の流れが分断されるおそれがあります。

木造建物において、下階の同一通りに耐力壁が存在しない場合、上階の水平力は剛床構造によって下階の耐力壁へと伝達されます。許容応力度計算ではこの剛床部分の剛性や応力伝達について検討されますが、壁量計算では剛床の仕様や性能についての検討は行われません。そのため、剛床の構造仕様によっては、水平力の伝達が不十分となり、力の流れが分断されるおそれがあります。 和室の壁を面材耐力壁で補強した事例です。

和室の壁を面材耐力壁で補強した事例です。 住宅の耐震診断を行うと、もともと平屋だった建物に、後から2階を増築しているケースが少なくありません。多くの場合、平屋時の小屋梁の上に束を立て、その上に2階の床梁を架ける構造が見られます。

住宅の耐震診断を行うと、もともと平屋だった建物に、後から2階を増築しているケースが少なくありません。多くの場合、平屋時の小屋梁の上に束を立て、その上に2階の床梁を架ける構造が見られます。 木造住宅の耐震診断のご依頼をいただき調査に伺いました。

木造住宅の耐震診断のご依頼をいただき調査に伺いました。