「既存建築物の非構造部材(壁・天井の仕上げ材や開口部など)の耐震診断指針と解説」のテキストに関するWeb解説を受講しました。対象は鉄骨造、RC造、SRC造で、地震時に構造部が動いた際、非構造部材がどれだけ追従できるか、また劣化の度合いをどのように判定するかを学びます。

「既存建築物の非構造部材(壁・天井の仕上げ材や開口部など)の耐震診断指針と解説」のテキストに関するWeb解説を受講しました。対象は鉄骨造、RC造、SRC造で、地震時に構造部が動いた際、非構造部材がどれだけ追従できるか、また劣化の度合いをどのように判定するかを学びます。

これまで非構造部材は「仕上げの一部」という認識が強かったのですが、テキストを通じて、その性能が地震時の安全性のみならず、機能保全にも直結することを改めて実感しました。特に、既存建築物の診断だけでなく、新築時の仕上げ材の選定にも役立ちそうなポイントが多く、有用な知見が得られました。

耐震診断 非構造部材 鉄骨造 RC造 SRC造 仕上げ材選定 劣化判定 建築設計 島根県 松江市 日本建築防災協会

木造中古住宅のインスペクションにおいて、屋根裏の詳細調査を行った際、羽子板ボルトのナットやボルトが外れていたり、緩んでいるケースが見られることがあります。こうした不具合の原因としては、材木の乾燥収縮による変形、地震や強風などによる建物の揺れ、あるいは新築時の施工不備などが考えられます。

木造中古住宅のインスペクションにおいて、屋根裏の詳細調査を行った際、羽子板ボルトのナットやボルトが外れていたり、緩んでいるケースが見られることがあります。こうした不具合の原因としては、材木の乾燥収縮による変形、地震や強風などによる建物の揺れ、あるいは新築時の施工不備などが考えられます。 以前、耐震診断による床下調査を行った住宅では、コンクリートが地面に近いほど基礎表面に剥離が見られ、防湿シートとして敷かれていたポリスチレンフィルムも全体に劣化・腐食していました。これは、土壌中に含まれる化学物質を含んだ水分が毛細管現象により上昇し、コンクリートの表層を徐々に侵食していったものと推察されます。

以前、耐震診断による床下調査を行った住宅では、コンクリートが地面に近いほど基礎表面に剥離が見られ、防湿シートとして敷かれていたポリスチレンフィルムも全体に劣化・腐食していました。これは、土壌中に含まれる化学物質を含んだ水分が毛細管現象により上昇し、コンクリートの表層を徐々に侵食していったものと推察されます。 竪樋を支持する金物が外壁方向に向かって下がっている場合、雨水の排水機能自体には大きな支障はありません。しかし、樋の雨だれが支持金物を伝って、外壁との取合い部から内部に浸入するおそれがあり、防水性能の低下が懸念されます。必要に応じて、支持金物の再取付や角度の調整などの是正措置を講じることを推奨します。

竪樋を支持する金物が外壁方向に向かって下がっている場合、雨水の排水機能自体には大きな支障はありません。しかし、樋の雨だれが支持金物を伝って、外壁との取合い部から内部に浸入するおそれがあり、防水性能の低下が懸念されます。必要に応じて、支持金物の再取付や角度の調整などの是正措置を講じることを推奨します。 『既存建築物の法適合調査ガイド』(一般財団法人日本建築センター)

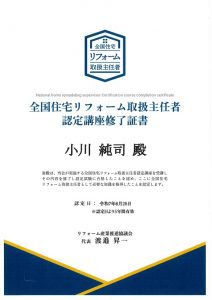

『既存建築物の法適合調査ガイド』(一般財団法人日本建築センター) 全国住宅リフォーム取扱主任者認定講座を受講し、修了認定試験に合格しました。

全国住宅リフォーム取扱主任者認定講座を受講し、修了認定試験に合格しました。 中古住宅のインスペクションにおいて、オプションの床下詳細調査を実施したところ、アンカーボルトが土台からずれているのを確認しました。おそらく、基礎と木造部分(上部構造)の寸法が整合していないまま、是正することなく完成させてしまったものと考えられます。

中古住宅のインスペクションにおいて、オプションの床下詳細調査を実施したところ、アンカーボルトが土台からずれているのを確認しました。おそらく、基礎と木造部分(上部構造)の寸法が整合していないまま、是正することなく完成させてしまったものと考えられます。 耐震診断を行った際に小屋裏を確認したところ、本来1階から通しであるはずの2階出隅の柱が天井裏で撤去されており、上階の柱と床梁との接合部が「柱勝ち」の状態になっていました。過去のリフォームの過程で、いつの間にか撤去されてしまったものと思われます。

耐震診断を行った際に小屋裏を確認したところ、本来1階から通しであるはずの2階出隅の柱が天井裏で撤去されており、上階の柱と床梁との接合部が「柱勝ち」の状態になっていました。過去のリフォームの過程で、いつの間にか撤去されてしまったものと思われます。 新築ホームインスペクションでは、構造耐力上主要な部分の劣化・損傷や、雨水の侵入が懸念される部位の劣化・損傷の有無が、主な調査対象となります。

新築ホームインスペクションでは、構造耐力上主要な部分の劣化・損傷や、雨水の侵入が懸念される部位の劣化・損傷の有無が、主な調査対象となります。 新築引き渡し前の住宅診断(インスペクション)の事例です。この時は床下部分の給水管の接続部の不具合による漏水が原因でした。新築住宅のインスペクション(住宅診断)において、「床下浸水」が見つかるケースはまれではありますが、発生すると建物の耐久性・衛生環境に大きな影響を与えるため、非常に重要な指摘事項となります。

新築引き渡し前の住宅診断(インスペクション)の事例です。この時は床下部分の給水管の接続部の不具合による漏水が原因でした。新築住宅のインスペクション(住宅診断)において、「床下浸水」が見つかるケースはまれではありますが、発生すると建物の耐久性・衛生環境に大きな影響を与えるため、非常に重要な指摘事項となります。 外部からも基礎立上りとベースとの打継や水抜き孔かと思われる部分からも水シミが確認できました。

外部からも基礎立上りとベースとの打継や水抜き孔かと思われる部分からも水シミが確認できました。